プロジェクトチーム(R4~R6年度)

<2024(令和6)年度>

主要道路の町境に立つ「カントリーサイン」の変更に向けた検討等を中心として、町内団体に所属する若手を中心としたメンバーで構成される、「SDGs推進プロジェクトチーム」を今年度は9月4日に立ち上げました。

カントリーサインのデザイン変更については、公募を行ったのち、町民投票での選定案をもとに、関係各所との調整を経て決定する予定です。プロジェクトチームでは、「SDGs」「ゼロカーボン」「デジタル」等、本町の最先端の取組を念頭に置きつつ、公募作品から投票案に進む作品を選定するなど、メンバーの皆さんとともに進めていきます。

【開催経過】

【開催経過】

第1回(R6.9.4)

・SDGs及びプロジェクトチームの趣旨説明

・カントリーサイン変更の趣旨説明、応募要領(案)説明

・アイスブレイク

・上士幌の「推し」の棚卸し

・採点基準の前提条件と採点項目のアイディア出し

第2回(R6.10.4)

第2回(R6.10.4)

・前回の振り返り

・アイスブレイク

・SDGsポイント制度の概要説明

・ポイント制度に関する「Yes・No」(現状の把握)

・新ポイント付与項目のアイデア出し

第3回(R6.11.5)

第3回(R6.11.5)

・前回の振り返り

・公募により集まったカントリーサインデザイン案の確認

・アイスブレイク

・参加者によるデザイン案の採点

・新カントリーデザインの活用案のアイデア出し

・採点結果発表

中学生・高校生カントリーサイン検討会(R6.11.11)

中学生・高校生カントリーサイン検討会(R6.11.11)

上士幌中学校・上士幌高校に通う現役生徒10人の方にご参加いただき、新カントリーサインデザイン案応募作品の採点をしていただきました。プロジェクトチームでの採点結果と合算し、町民投票に進むデザイン案を選定します。

・上士幌町のSDGsの取組紹介

・カントリーサインデザイン変更の趣旨説明

・アイスブレイク

・公募により集まったカントリーサインデザイン案の確認

・参加者によるデザイン案の採点

・新カントリーデザインの活用案のアイデア出し

・採点結果発表

第4回(R6.12.11)

第4回(R6.12.11)

※SDGs未来都市ワーキンググループと合同開催!⇒SDGs未来都市ワーキンググループ

・各ワークショップの説明

・SDGs・ゼロカーボンマスター制度の説明と、マスターからの活動報告

・町内在住の外国人向けオープンチャットの紹介

・ワークショップ

①10年後の理想的な『ジモト』を考える

②理想的な上士幌を実現するために話したいこと・やってみたいことをテーマに自由討論

第5回(R7.3.19)

第5回(R7.3.19)

・前回の振り返り

・アイスブレイク

・「かみしほろ版17ゴール」のアイディア出し

・ちまたに溢れるナッジの事例、アクションを考えてみる

<2023(令和5)年度>

<2023(令和5)年度>

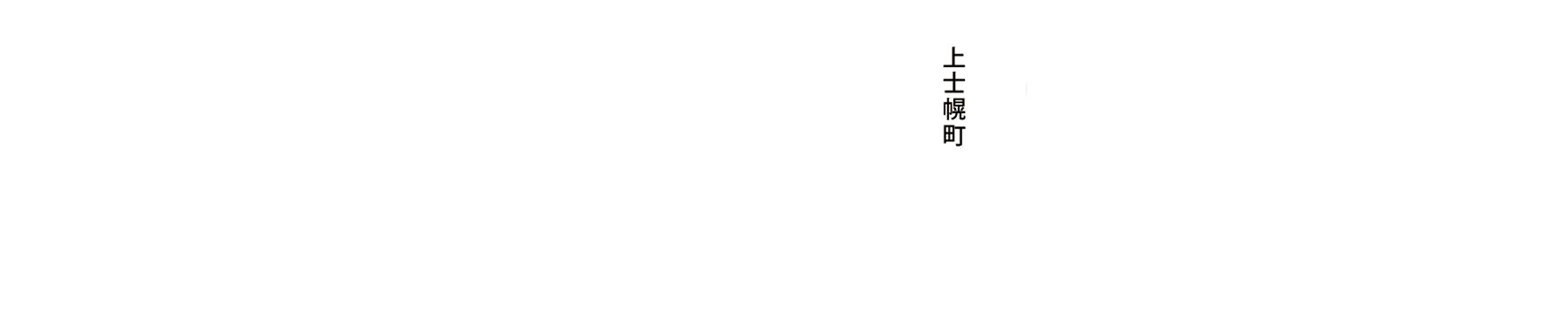

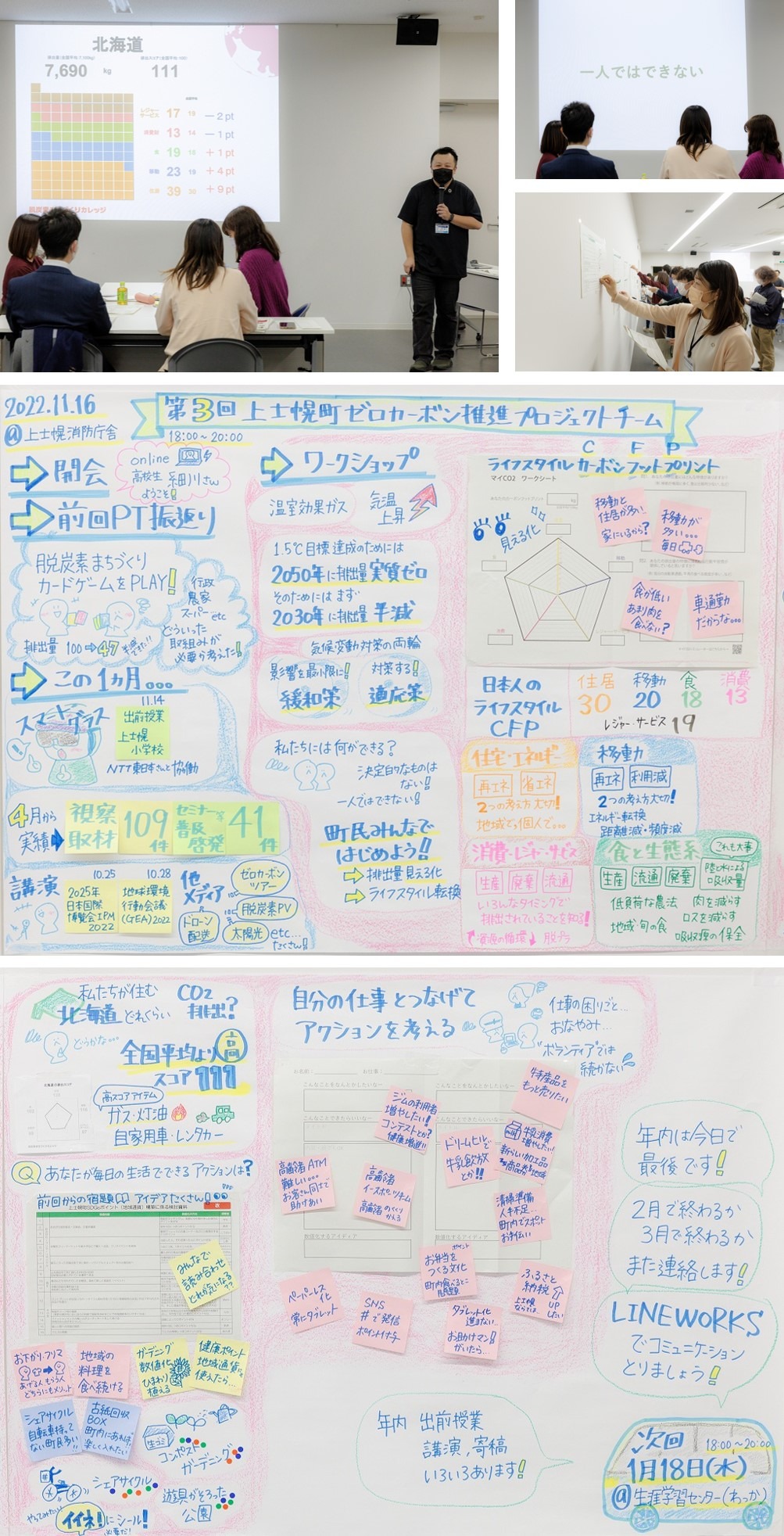

町内の皆様と意見を出し合いながら、「SDGs&ゼロカーボンマスター制度(仮称)」の構築に向けた検討を進めるべく、令和5年(2023年)9月5日に「ゼロカーボン推進プロジェクトチーム」を立ち上げました。

「SDGs&ゼロカーボンマスター制度(仮称)」は、条件を満たす個人・団体に「マスター」称号を授与し、ゼロカーボンをはじめSDGsに資する積極的な取組や普及活動を依頼するものです。マスター取得後の必要事項や具体的活動、取得のインセンティブ(報奨)について、プロジェクトチームで検討していきます。

【開催経過】

【開催経過】

第1回(R5.9.5)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・マスター制度の概要説明

・アイスブレイク

・ペルソナの1日の作成

第2回(R5.10.17)

第2回(R5.10.17)

・SDGsの普及・推進に向けた取組の全体像説明とマスター制度目的の再確認

・自発的な活動が行われている事例紹介

・自分の1日のスケジュール作成とSDGs・ゼロカーボンに移せそうなこと行動の抽出

・行動に移すために楽しくできそうなこと、人に教えたくなることをメンバー間で共有

第3回(R5.11.16)

第3回(R5.11.16)

・前回アイデアを整理したインセンティブ案の意見交換とさらなるアイデア出し

・自分もマスターになれる行動、自分がマスターになったらの具体的行動アイデア出し

・他自治体等の事例紹介

・マスター取得後の具体的活動を「キッズ・一般・グランド・共通」各アイデア出し

第4回(R6.1.11)

第4回(R6.1.11)

・前回アイデアを整理したインセンティブ・具体的行動案のさらなるアイデア出し

・事務局で作成したマスター制度の枠組みの骨子案共有と追加のアイデア出し

・マスター登録の証として、どんなものがもらえたらうれしいか、アイデア出しと意見交換

第5回(R6.2.8)

第5回(R6.2.8)

・マスター制度の骨子案に対していただいたご意見を共有しさらに深掘り

・マスターを証するもの案のアイデア出しと深掘り

・プロジェクトチームの来年度実施予定内容の共有

第6回(R6.3.6)

第6回(R6.3.6)

・先進地事例の紹介

・メンバーを対象に、事前にオンラインで行った「インセンティブ案」「具体的活動案」投票結果発表

・「マスターを証するもの案」投票と結果発表

・今後の予定の共有

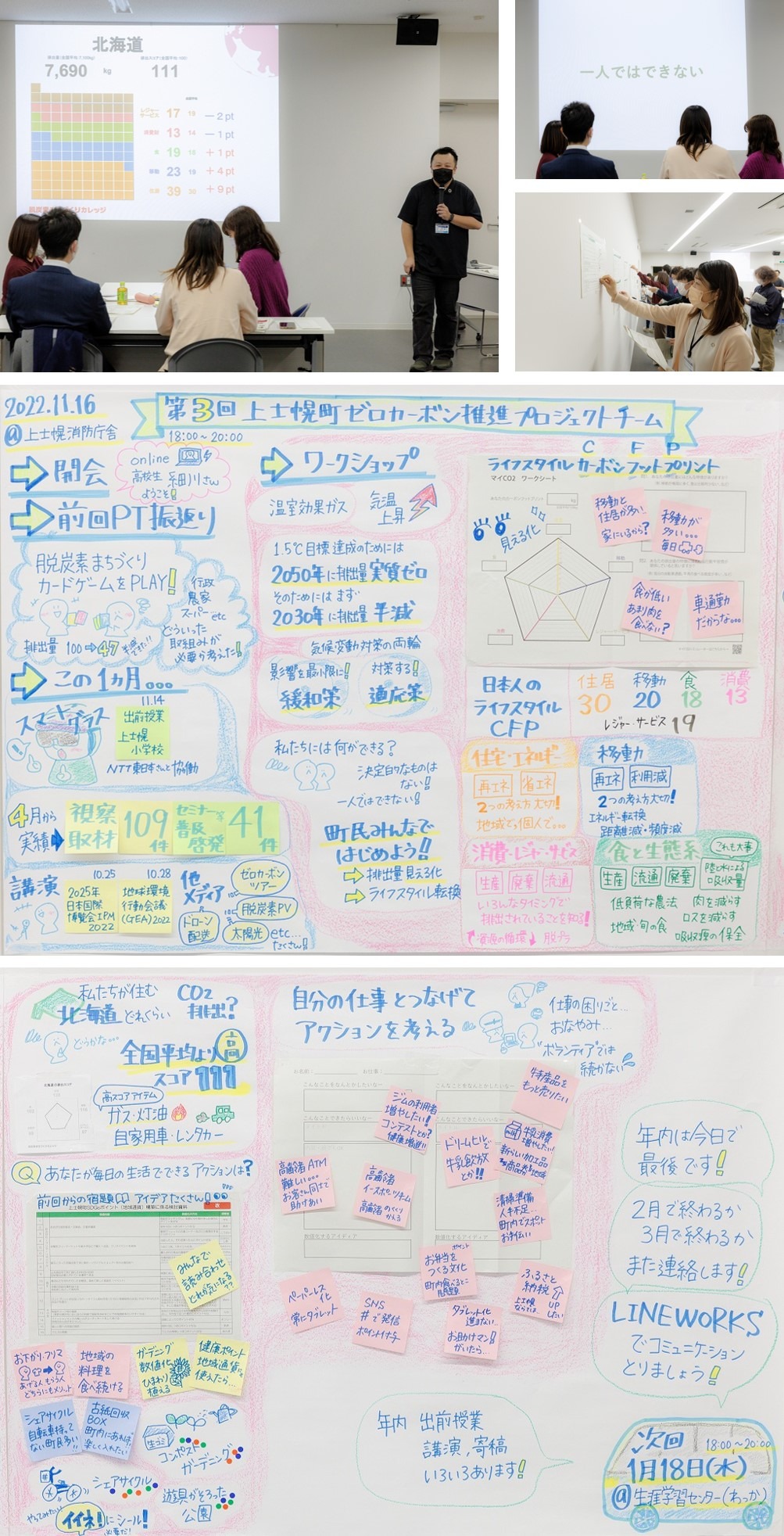

<2022(令和4)年度>

<2022(令和4)年度>

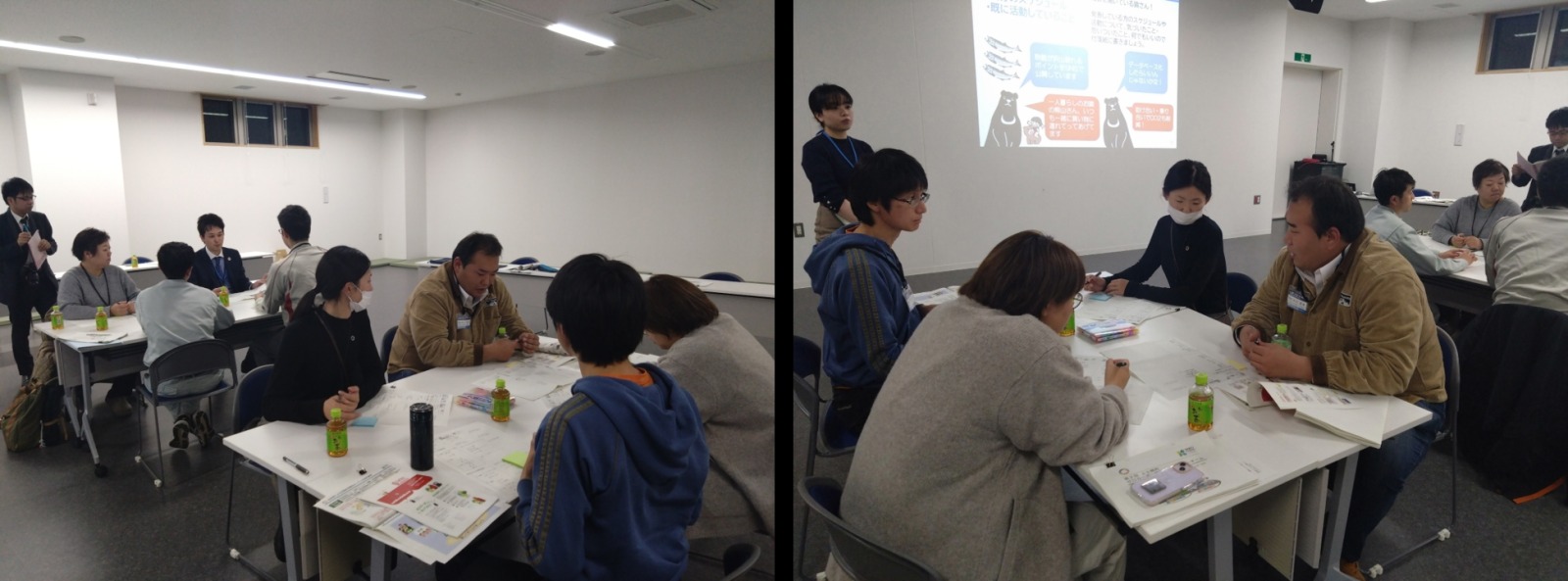

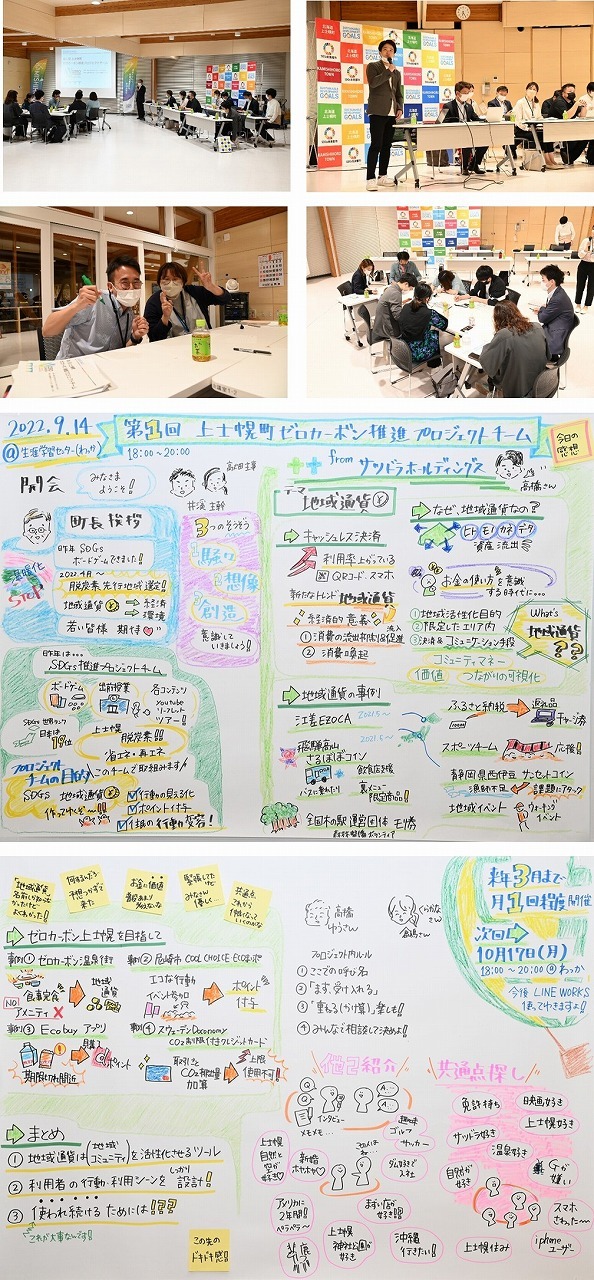

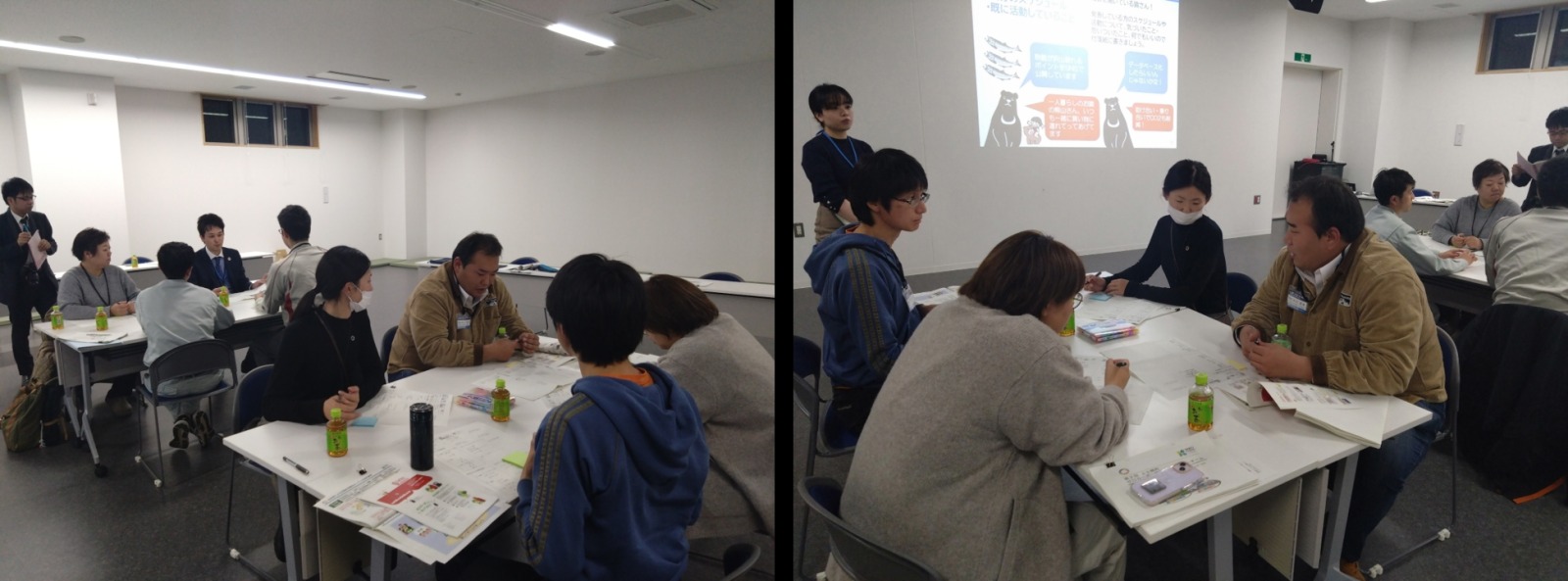

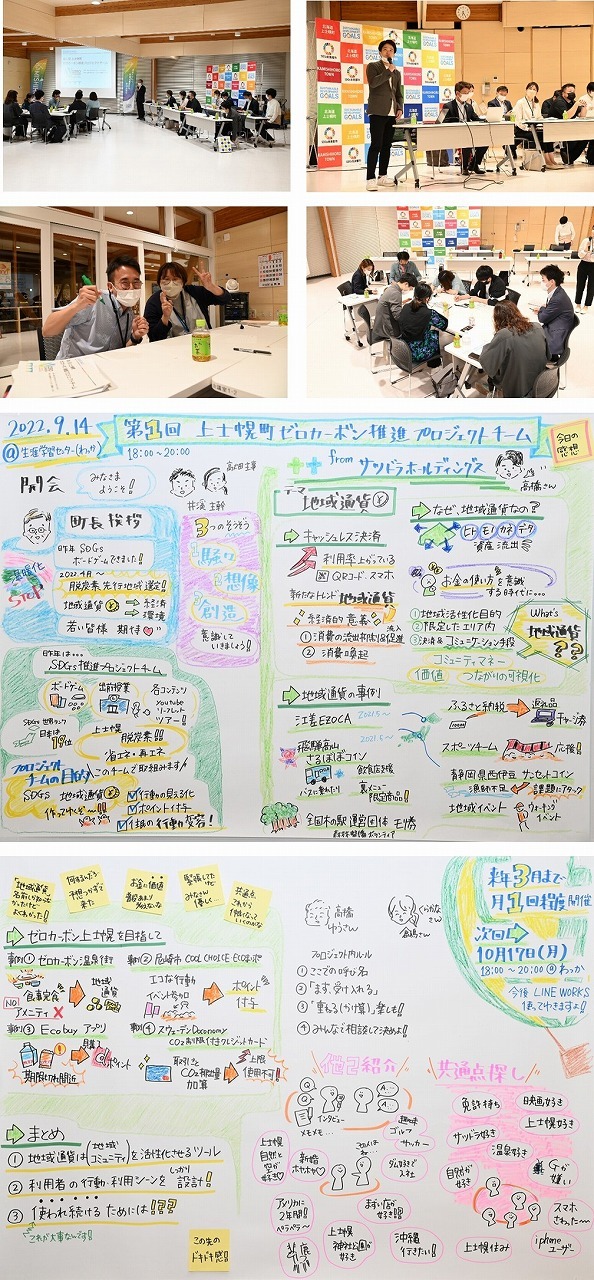

上士幌町におけるゼロカーボンの推進に向け、まちの将来を担う若者で構成するプロジェクトチームを2022(令和4)年9月14日に立ち上げました。メンバーは、「若者・多様性・ジェンダー平等」の観点から20代中心。商工・農業・金融・福祉・観光・学校関係者、役場職員など多様な分野の方にご参画いただき、男女の割合も配慮した構成としています。

今後は、住民の行動変容を促す取組の一つとして、環境をはじめ、SDGsに資する行動に応じて付与するポイント(地域通貨)制度の構築を目指し、行動の寄与・貢献度の見える化や町内の買い物・サービスで利用できるポイント付与制度の仕組みづくり、多くの方に使ってもらえる周知手法など、具体的な検討を行っていく予定です。

今後は、住民の行動変容を促す取組の一つとして、環境をはじめ、SDGsに資する行動に応じて付与するポイント(地域通貨)制度の構築を目指し、行動の寄与・貢献度の見える化や町内の買い物・サービスで利用できるポイント付与制度の仕組みづくり、多くの方に使ってもらえる周知手法など、具体的な検討を行っていく予定です。

【開催経過】

第1回(R4.9.14)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・地域通貨の概要説明

・アイスブレイク

第2回(R4.10.17)

第2回(R4.10.17)

・前回PT振り返り

・温室効果ガス排出量カードゲーム体験

・CO2シミュレータ入力

第3回(R4.11.16)

第3回(R4.11.16)

・前回PT振り返り

・マイCO2分析

・SDGsポイント構築ワークショップ

第4回(R5.1.18)

第4回(R5.1.18)

・前回PT振り返り

・地域通貨検討事例の紹介

・SDGsポイント構築ワークショップ

第5回(R5.3.1)

第5回(R5.3.1)

・前回PT振り返り

・取組アイデアの共有

・SDGsポイント構築ワークショップ

2023(令和5)年3月で、第2期メンバーによる全5回に渡るプロジェクトチーム活動が終了しました。

2023(令和5)年3月で、第2期メンバーによる全5回に渡るプロジェクトチーム活動が終了しました。

本プロジェクトチームでは、住民や企業がSDGsや環境に配慮した行動に楽しみながら変わっていく仕組みとして、SDGsポイント制度の構築に向けた議論を重ねてきました。プロジェクトメンバーをはじめ、小中学生や高校生からも大変多くの取組アイデアが寄せられ、その中でも取り組みやすいものを最終的に20項目程度ピックアップしました。

次年度は、こうして整理した取組内容をもとに、関係者と協議を進めながら、ポイント制度の実装化に向けた検討をさらに進めていくとともに、皆の意識や行動の変容につながる普及啓発活動に力を入れていきます。

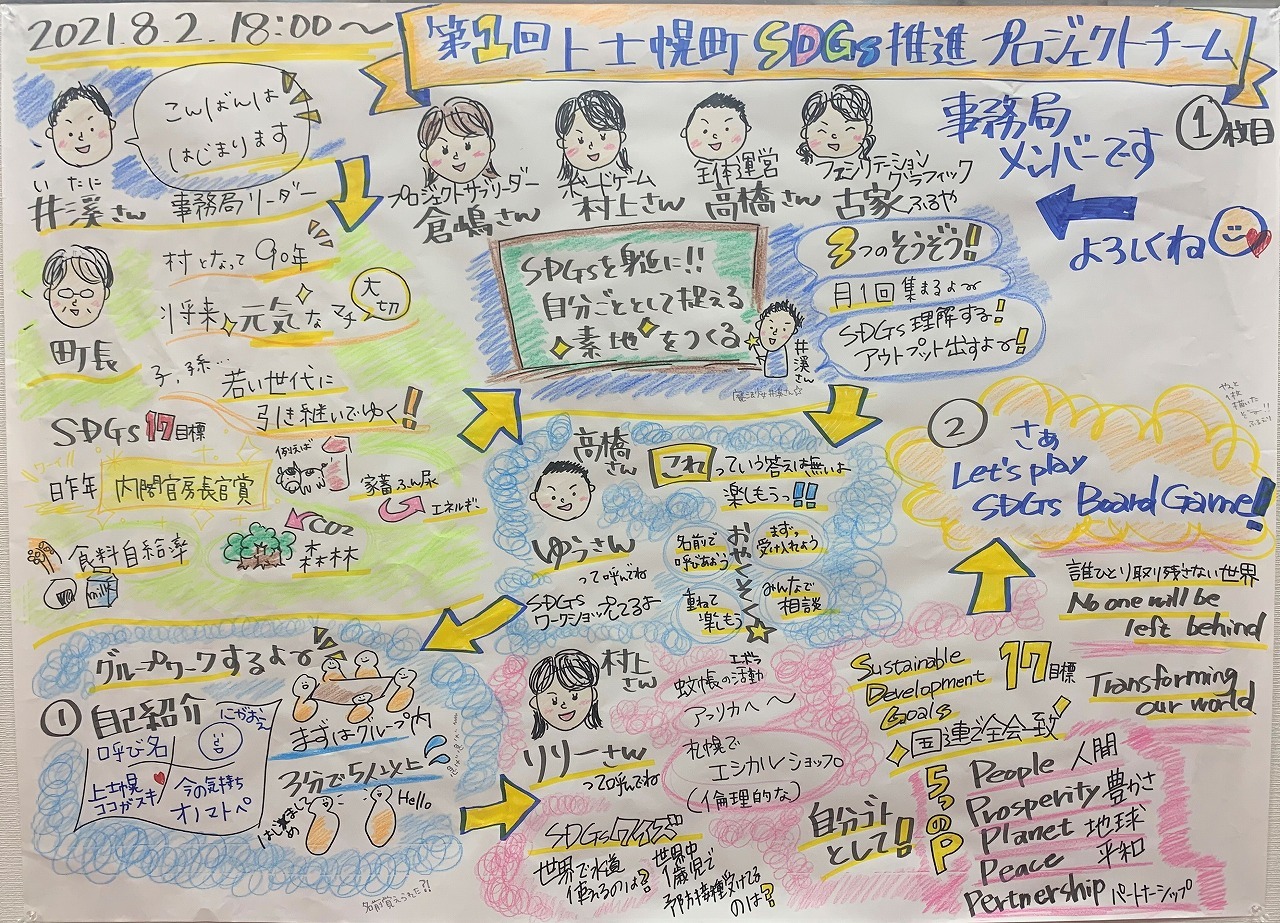

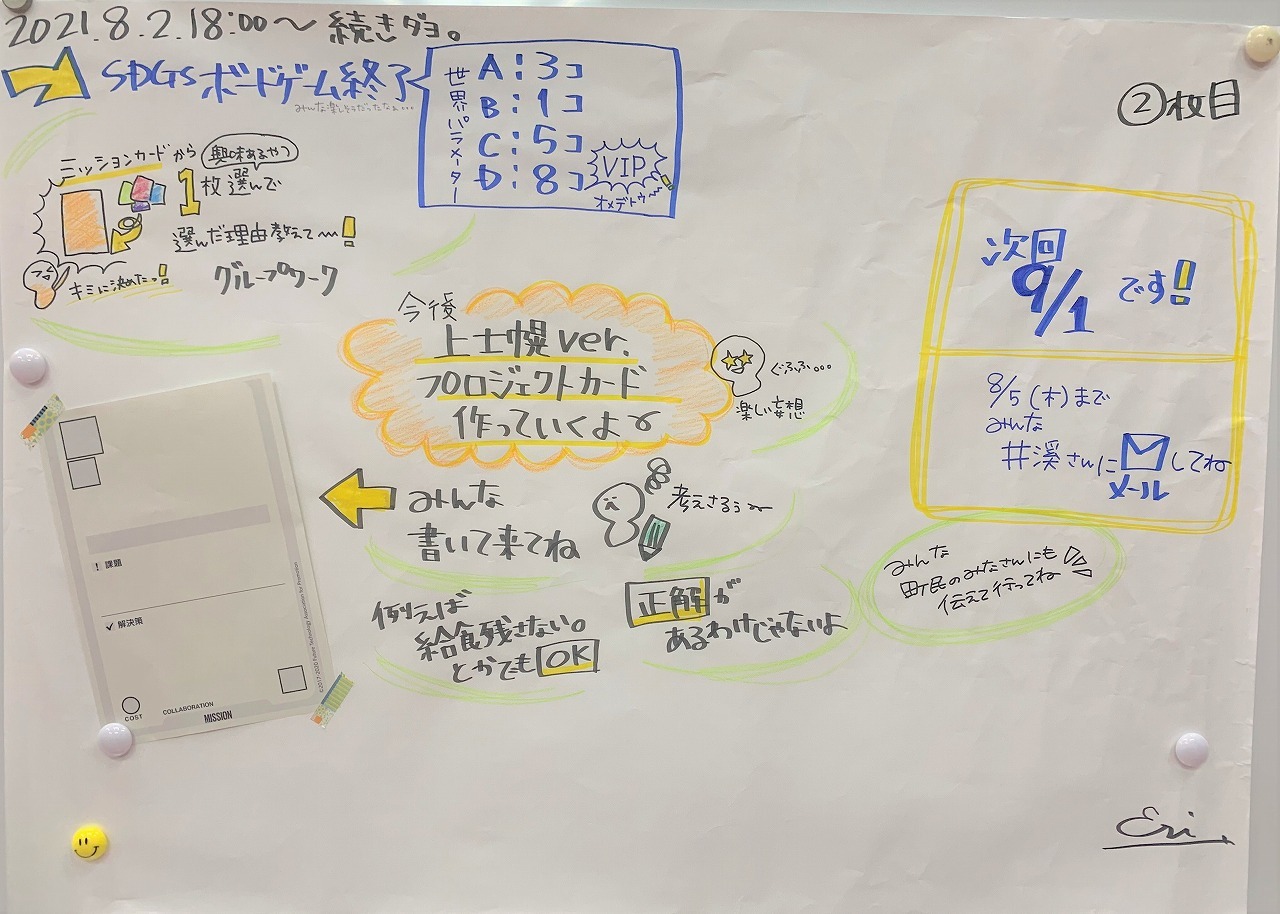

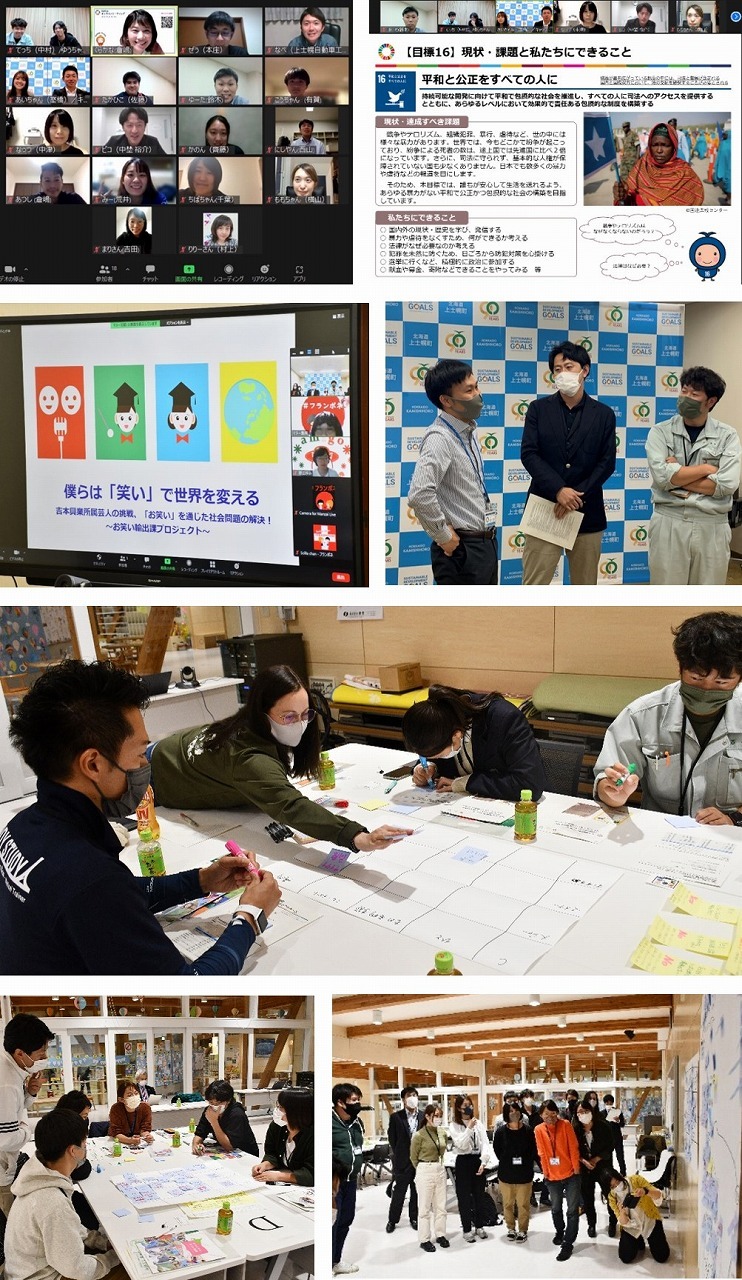

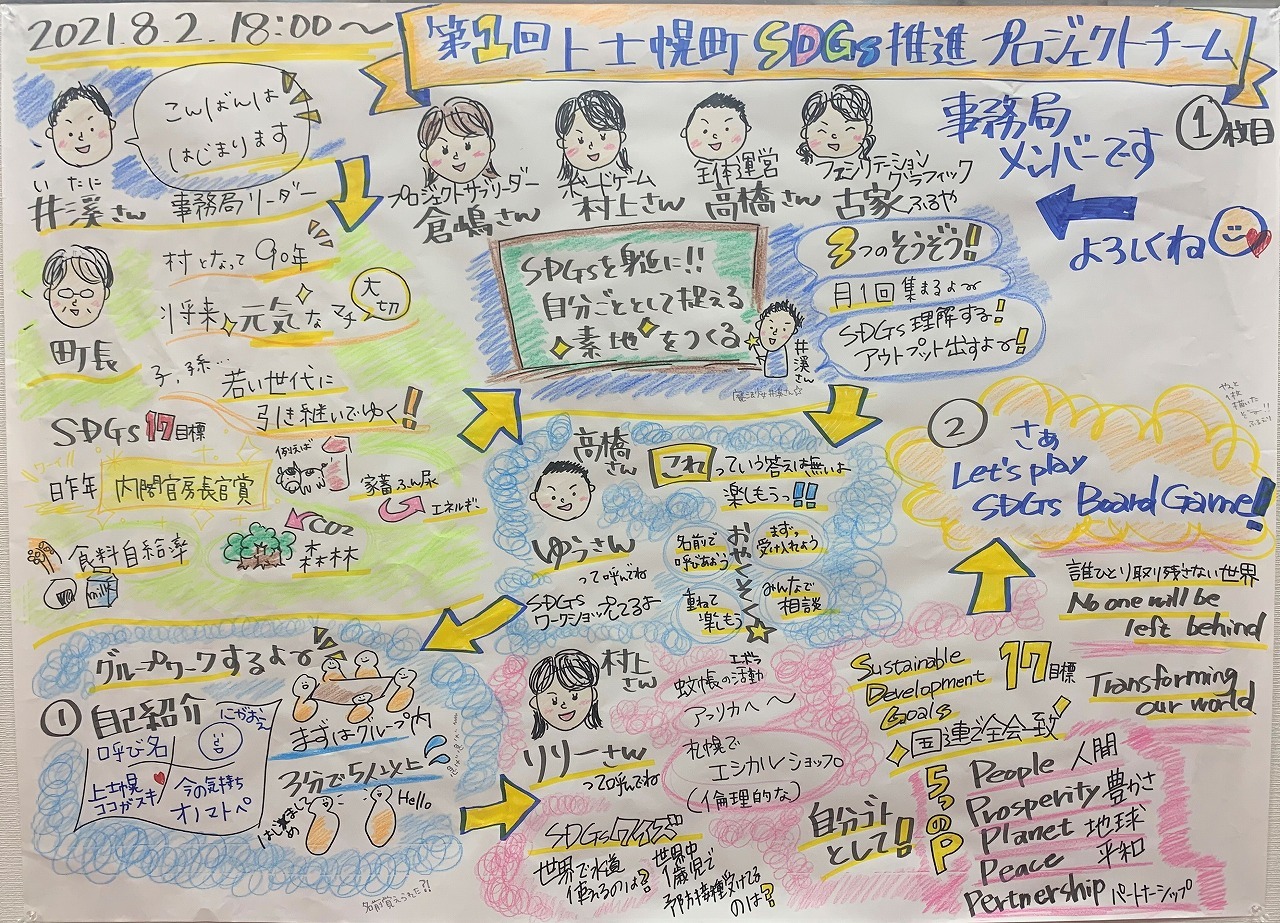

<2021(令和3)年度>

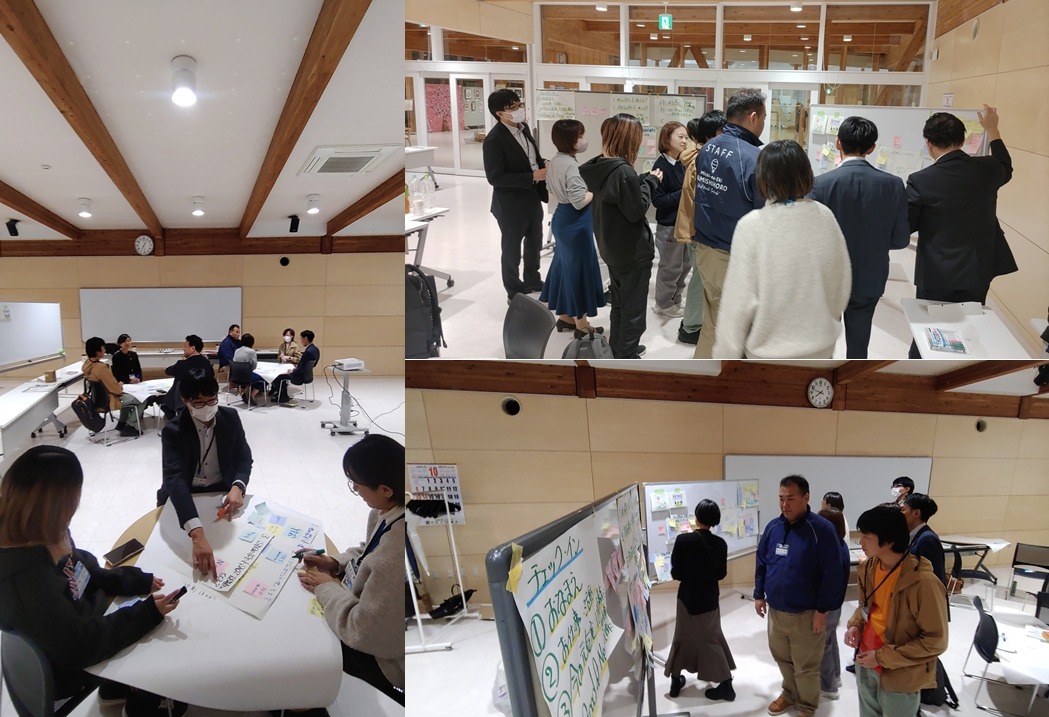

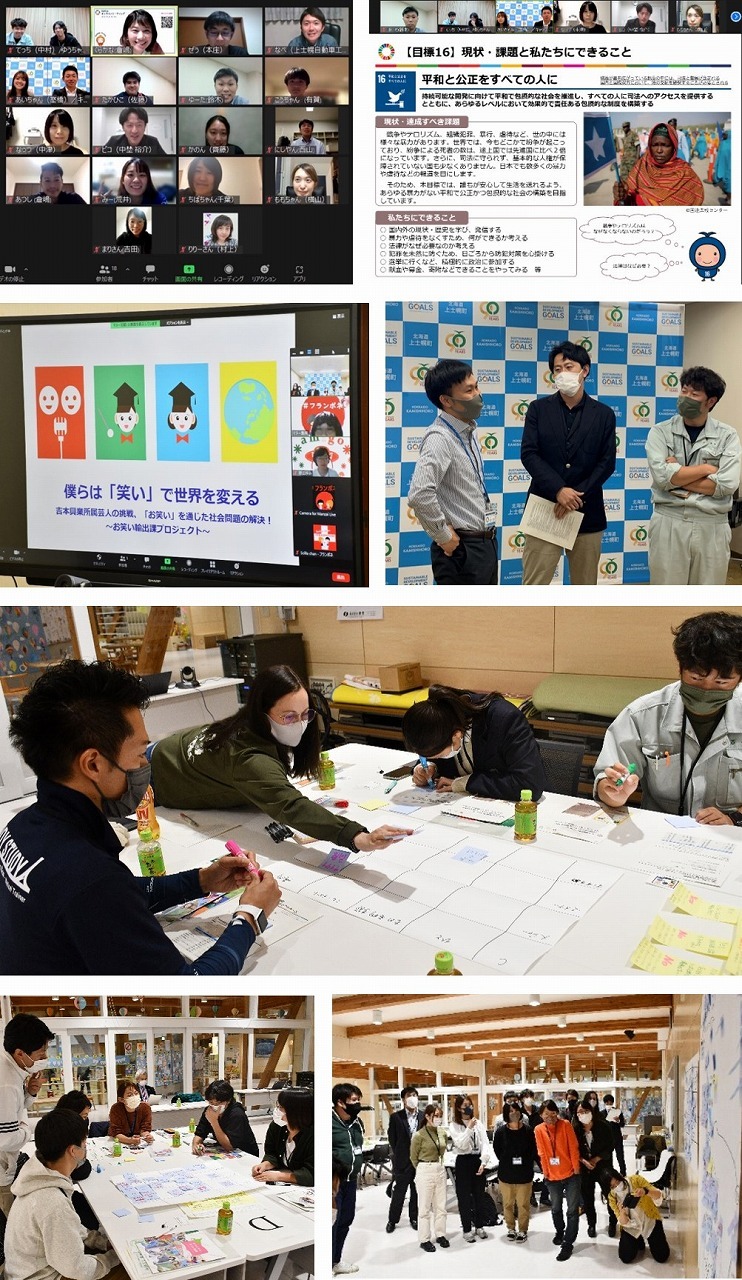

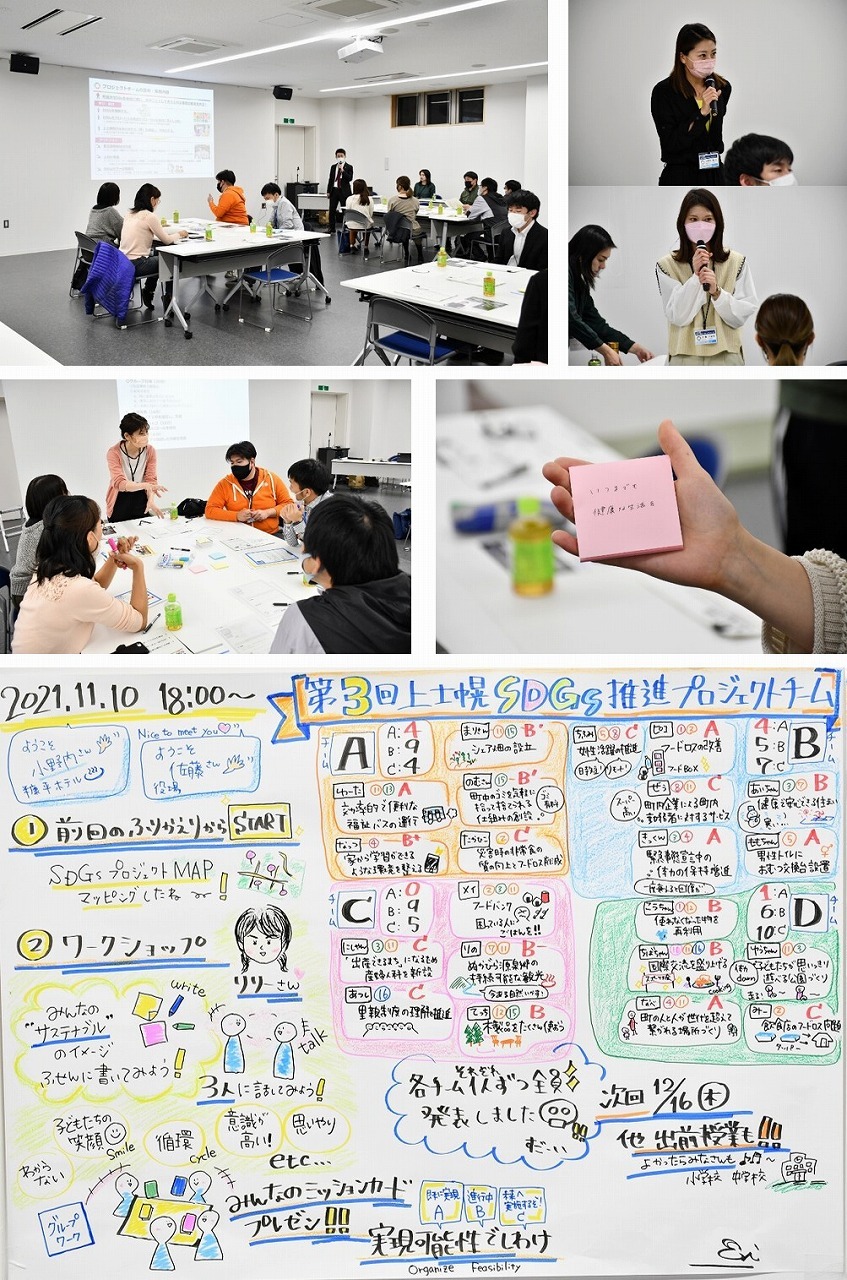

上士幌町におけるSDGsの推進に向け、まちの将来を担う若手メンバーで構成するプロジェクトチームを2021(令和3)年8月2日に立ち上げました。メンバーは、学校の先生、高校生、商工・農業・金融・福祉・観光関係者、まちづくりに関心のある方、振興局・役場職員など多くの分野の方に参画いただいています。また、ジェンダー平等の観点から、男女比も配慮した構成としています。

今後は、本プロジェクトチームを中心に、皆がSDGsを身近に感じ、自分ごととして考えられる環境づくりに取り組んでいくこととし、令和3年度においては、SDGsボードゲームやリーフレットなどの普及啓発資材の作成のほか、出前授業の開催、ファシリテーター養成講座の開設による人材の育成、さらには、SDGsツアーの商品化に向けたモデルコースの造成・検証なども行っていく予定です。

今後は、本プロジェクトチームを中心に、皆がSDGsを身近に感じ、自分ごととして考えられる環境づくりに取り組んでいくこととし、令和3年度においては、SDGsボードゲームやリーフレットなどの普及啓発資材の作成のほか、出前授業の開催、ファシリテーター養成講座の開設による人材の育成、さらには、SDGsツアーの商品化に向けたモデルコースの造成・検証なども行っていく予定です。

【開催経過】

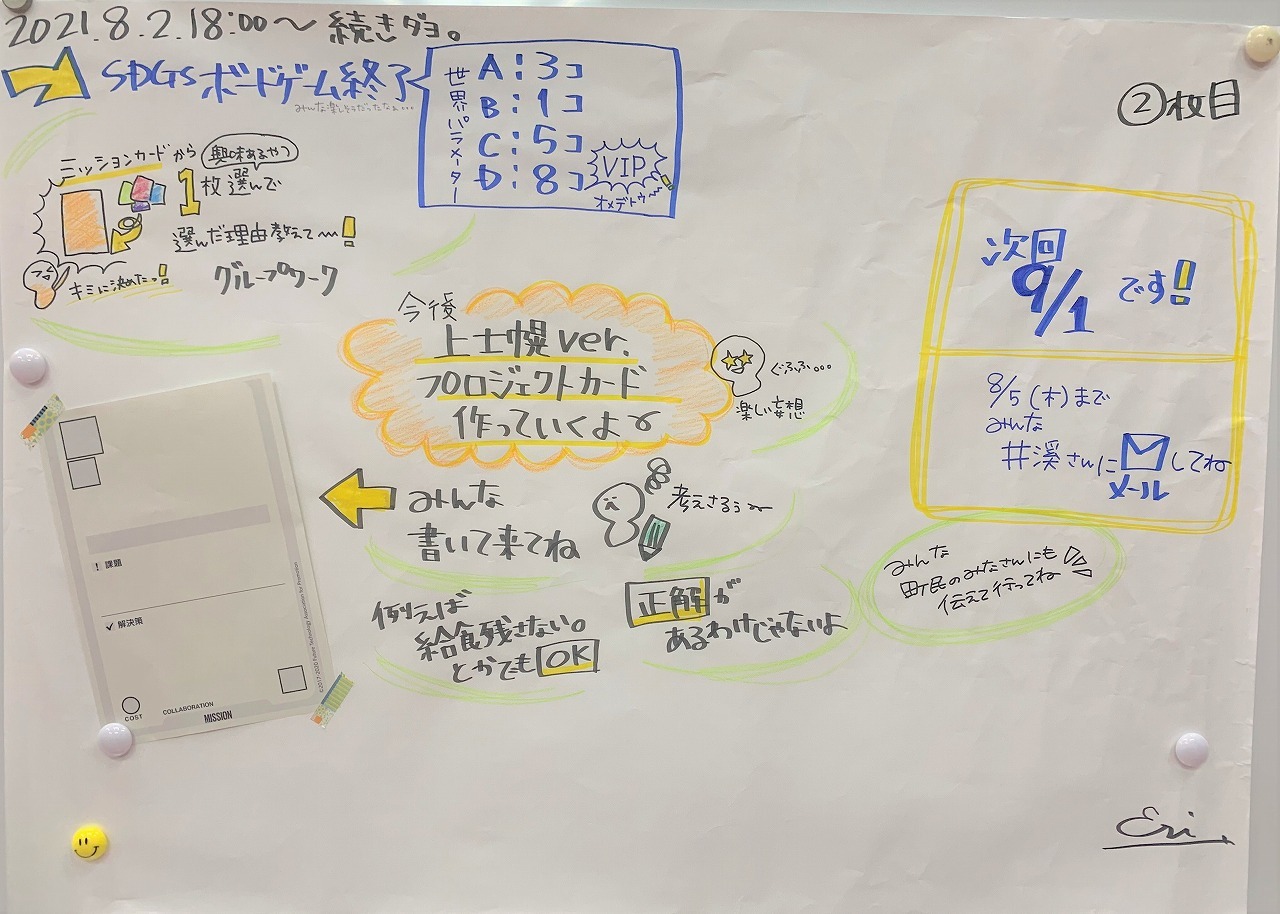

第1回(R3.8.2)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・アイスブレイク

・SDGsの基礎知識、ボードゲーム体験

オンライン勉強会(R3.9.14)

オンライン勉強会(R3.9.14)

・SDGsボードゲーム用「ミッションカード」事例紹介

・SDGsゴールの現状・課題と「私たちにできること」

SDGs漫才体験(R3.9.28)

・SDGsの普及啓発にあたっての漫才の有効性検証(吉本興業芸人)

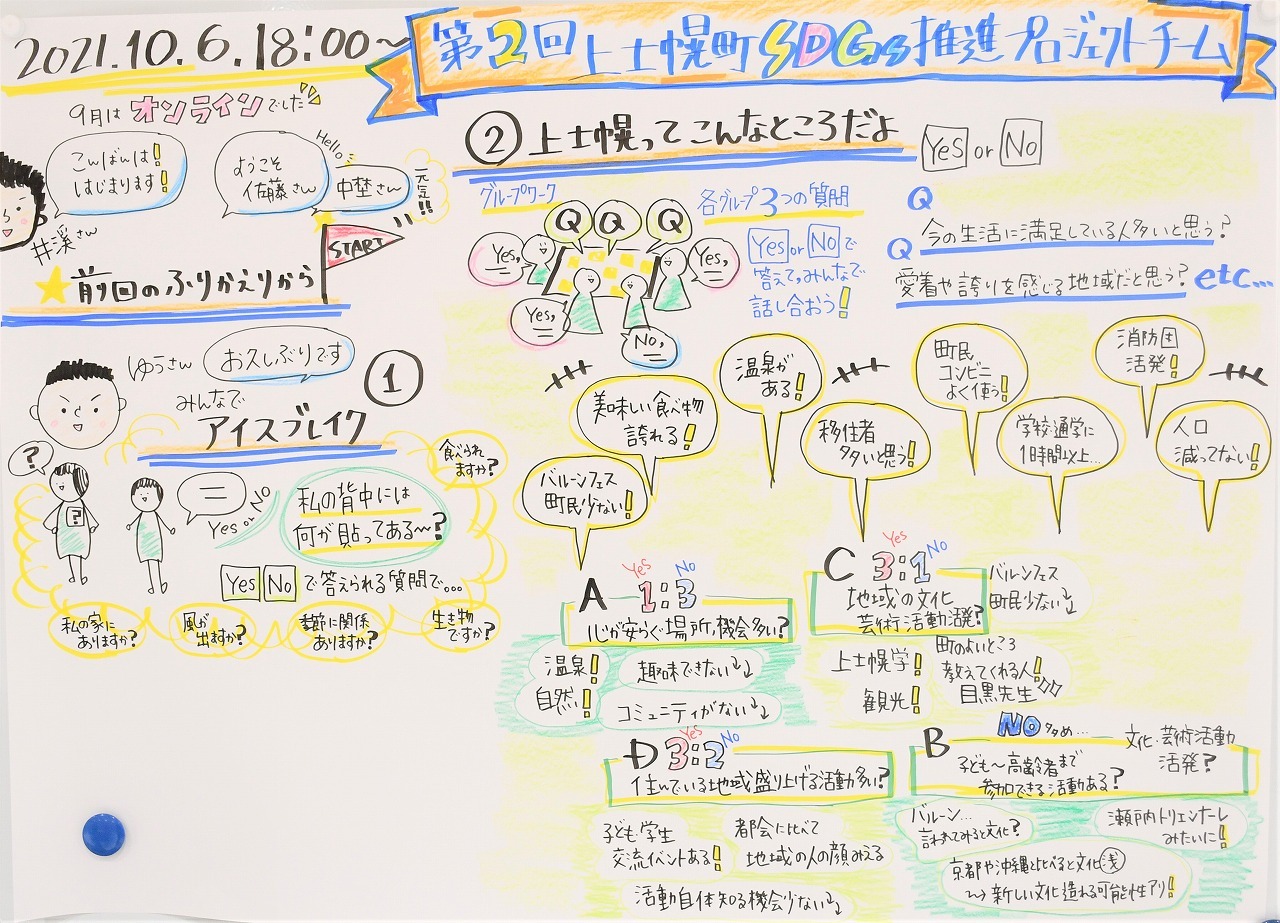

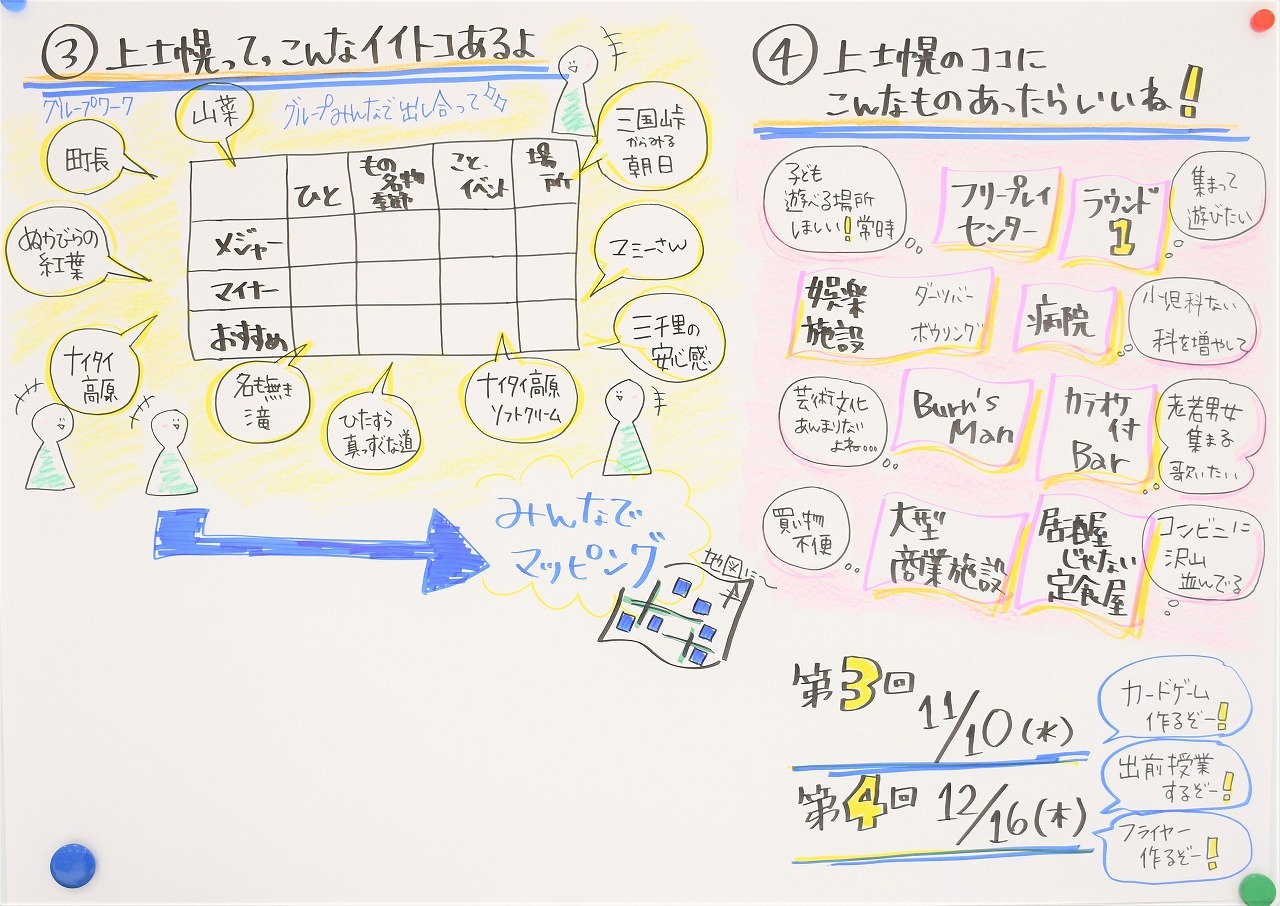

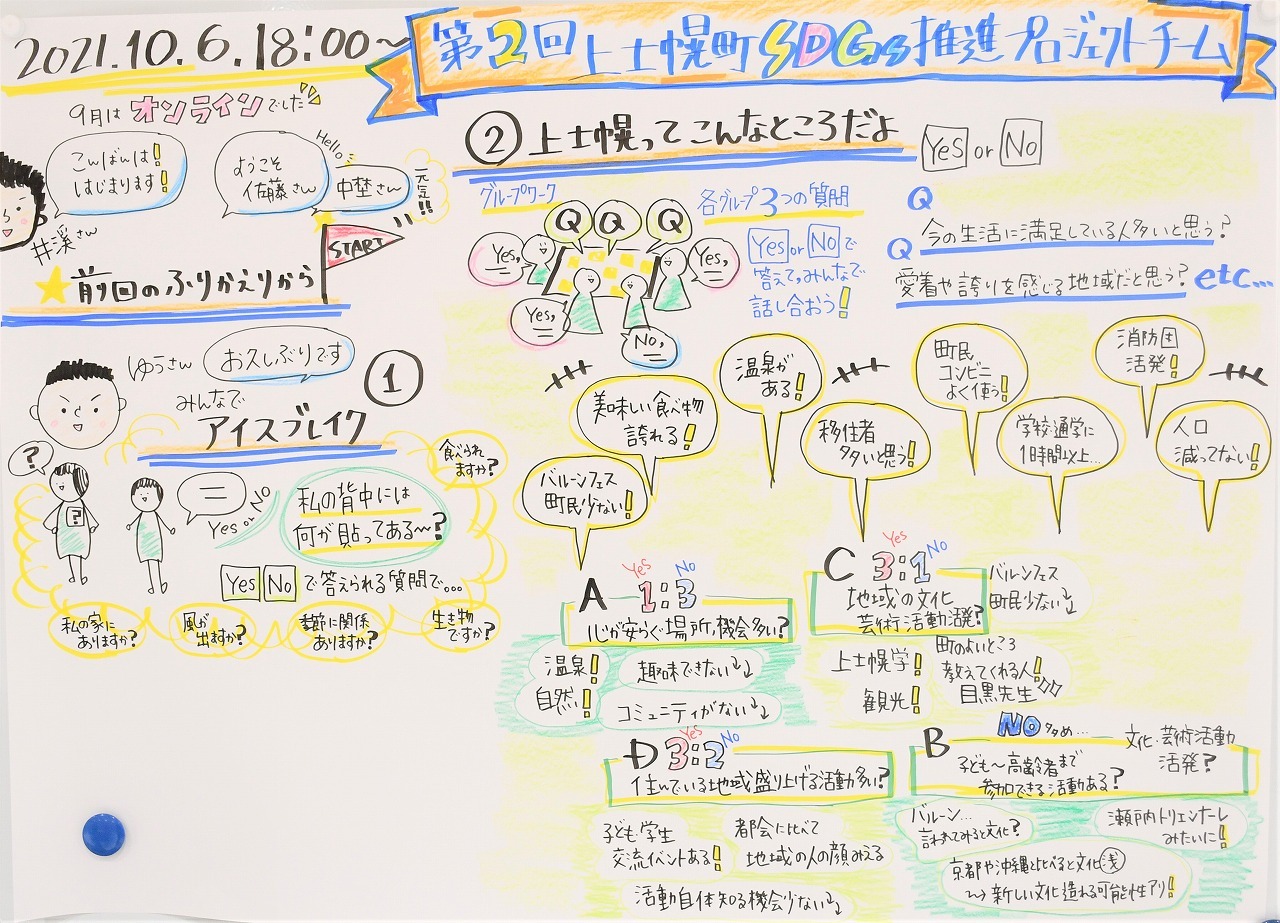

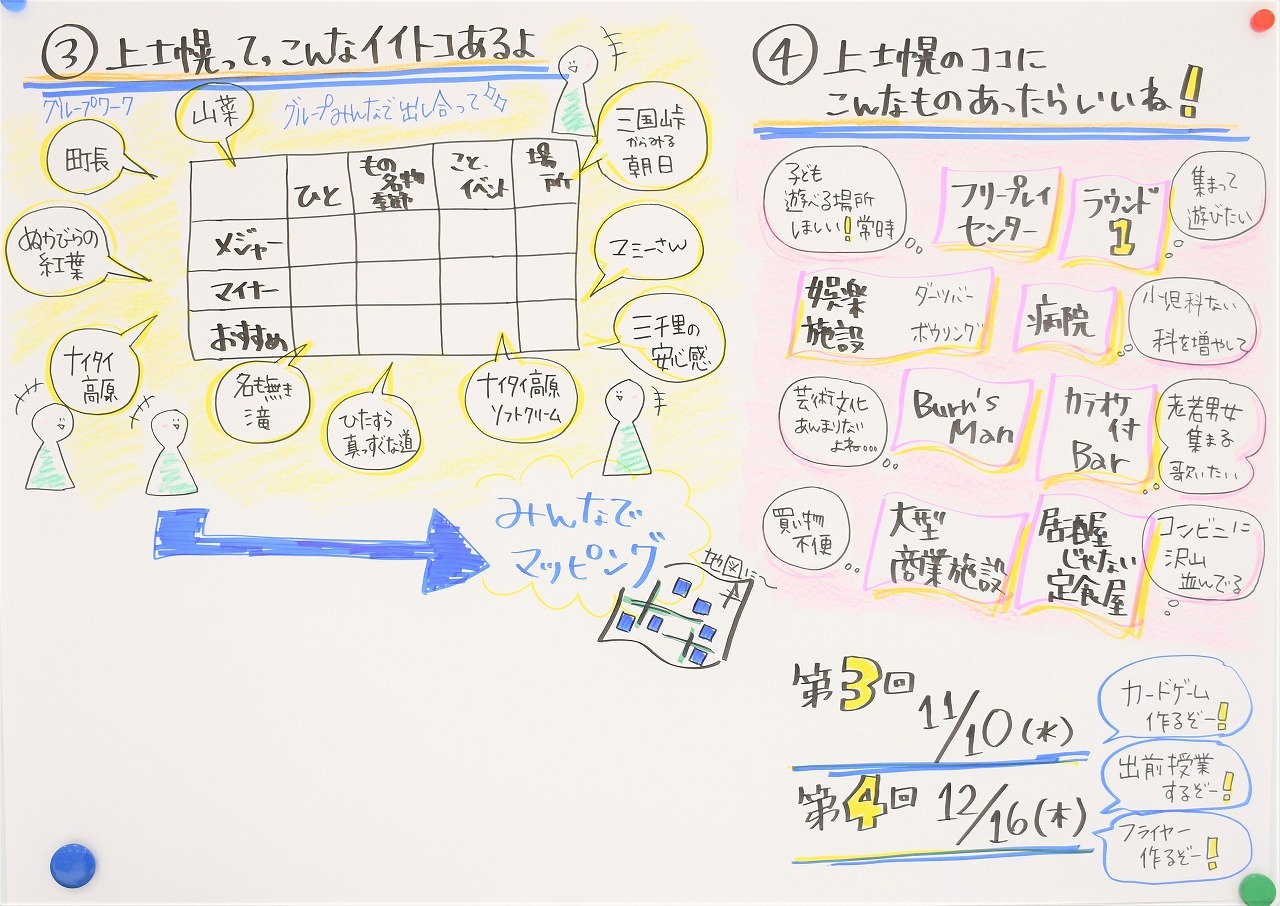

第2回(R3.10.6)

・価値観や地元愛の共有(ワークショップ)

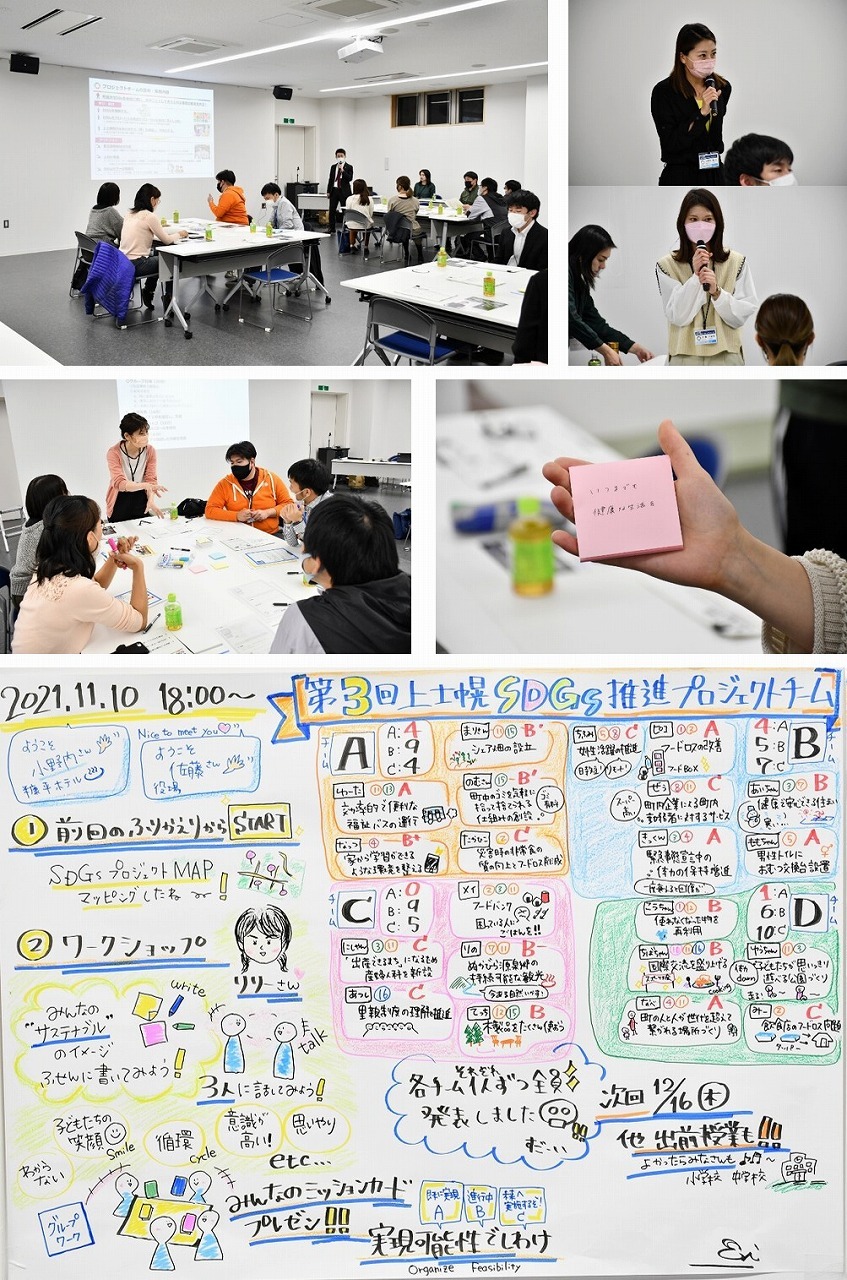

第3回(R3.11.10)

第3回(R3.11.10)

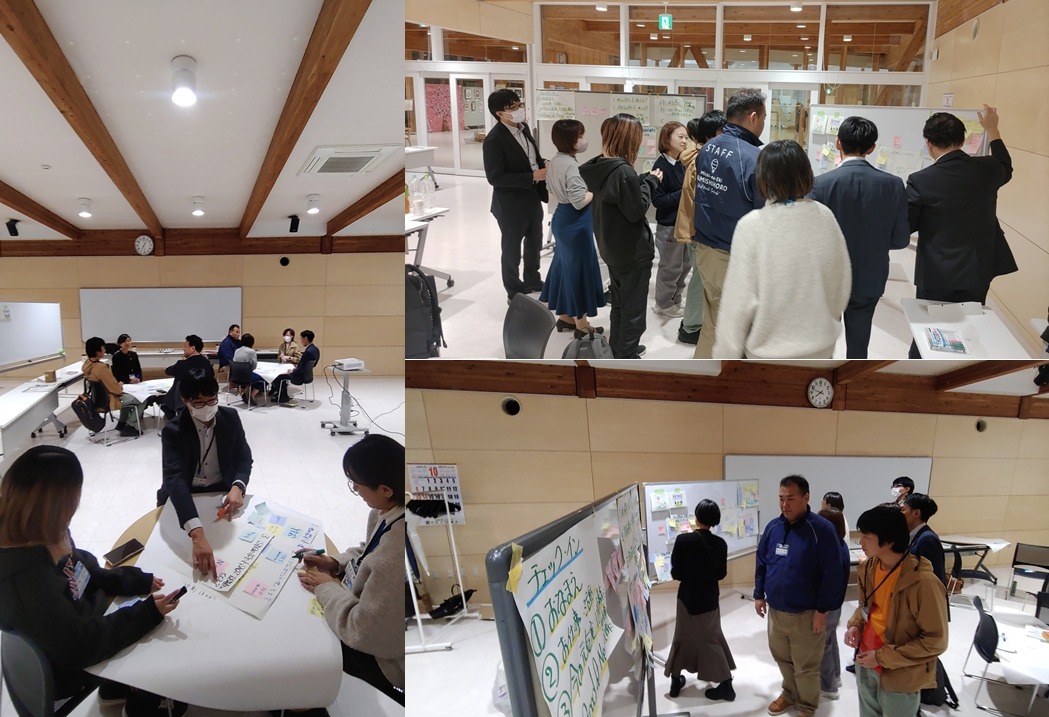

・SDGsボードゲームの制作(ワークショップ)

第4回(R3.12.16)

第4回(R3.12.16)

・SDGsボードゲーム盤の制作(ワークショップ)

第5回(R4.1.27)

第5回(R4.1.27)

・SDGsツアーの造成(ワークショップ)

第6回(R4.2.22)

第6回(R4.2.22)

・SDGsツアーの造成(ワークショップ)

第7回(R4.3.29)

第7回(R4.3.29)

・これまでの取組の振り返り

・参加メンバーからの意見・感想

・次年度の取組の方向性

2022(令和4)年3月で、第1期メンバーでの全7回に渡るプロジェクトチーム活動が終了しました。

2022(令和4)年3月で、第1期メンバーでの全7回に渡るプロジェクトチーム活動が終了しました。

上士幌町を舞台としたオリジナルSDGsボードゲームの製作や普及啓発用リーフレットの作成、SDGsスタディツアーの造成のほか、小学校や企業・団体などでの出前授業の開催などを通じ、町民にSDGsを身近に感じてもらえる環境づくりに取り組みました。

次年度も引き続き、町民にわかりやすくSDGsを伝え、自分ごととして考えられる環境づくりを進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、新たに「ゼロカーボンプロジェクトチーム」を設置し、積極的に活動していくこととしています。

上士幌町SDGs推進プロジェクトチーム発足!

カントリーサインのデザイン変更については、公募を行ったのち、町民投票での選定案をもとに、関係各所との調整を経て決定する予定です。プロジェクトチームでは、「SDGs」「ゼロカーボン」「デジタル」等、本町の最先端の取組を念頭に置きつつ、公募作品から投票案に進む作品を選定するなど、メンバーの皆さんとともに進めていきます。

第1回(R6.9.4)

・SDGs及びプロジェクトチームの趣旨説明

・カントリーサイン変更の趣旨説明、応募要領(案)説明

・アイスブレイク

・上士幌の「推し」の棚卸し

・採点基準の前提条件と採点項目のアイディア出し

・前回の振り返り

・アイスブレイク

・SDGsポイント制度の概要説明

・ポイント制度に関する「Yes・No」(現状の把握)

・新ポイント付与項目のアイデア出し

・前回の振り返り

・公募により集まったカントリーサインデザイン案の確認

・アイスブレイク

・参加者によるデザイン案の採点

・新カントリーデザインの活用案のアイデア出し

・採点結果発表

上士幌中学校・上士幌高校に通う現役生徒10人の方にご参加いただき、新カントリーサインデザイン案応募作品の採点をしていただきました。プロジェクトチームでの採点結果と合算し、町民投票に進むデザイン案を選定します。

・上士幌町のSDGsの取組紹介

・カントリーサインデザイン変更の趣旨説明

・アイスブレイク

・公募により集まったカントリーサインデザイン案の確認

・参加者によるデザイン案の採点

・新カントリーデザインの活用案のアイデア出し

・採点結果発表

※SDGs未来都市ワーキンググループと合同開催!⇒SDGs未来都市ワーキンググループ

・各ワークショップの説明

・SDGs・ゼロカーボンマスター制度の説明と、マスターからの活動報告

・町内在住の外国人向けオープンチャットの紹介

・ワークショップ

①10年後の理想的な『ジモト』を考える

②理想的な上士幌を実現するために話したいこと・やってみたいことをテーマに自由討論

・前回の振り返り

・アイスブレイク

・「かみしほろ版17ゴール」のアイディア出し

・ちまたに溢れるナッジの事例、アクションを考えてみる

上士幌町ゼロカーボン推進プロジェクトチーム発足!

「SDGs&ゼロカーボンマスター制度(仮称)」は、条件を満たす個人・団体に「マスター」称号を授与し、ゼロカーボンをはじめSDGsに資する積極的な取組や普及活動を依頼するものです。マスター取得後の必要事項や具体的活動、取得のインセンティブ(報奨)について、プロジェクトチームで検討していきます。

第1回(R5.9.5)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・マスター制度の概要説明

・アイスブレイク

・ペルソナの1日の作成

・SDGsの普及・推進に向けた取組の全体像説明とマスター制度目的の再確認

・自発的な活動が行われている事例紹介

・自分の1日のスケジュール作成とSDGs・ゼロカーボンに移せそうなこと行動の抽出

・行動に移すために楽しくできそうなこと、人に教えたくなることをメンバー間で共有

・前回アイデアを整理したインセンティブ案の意見交換とさらなるアイデア出し

・自分もマスターになれる行動、自分がマスターになったらの具体的行動アイデア出し

・他自治体等の事例紹介

・マスター取得後の具体的活動を「キッズ・一般・グランド・共通」各アイデア出し

・前回アイデアを整理したインセンティブ・具体的行動案のさらなるアイデア出し

・事務局で作成したマスター制度の枠組みの骨子案共有と追加のアイデア出し

・マスター登録の証として、どんなものがもらえたらうれしいか、アイデア出しと意見交換

・マスター制度の骨子案に対していただいたご意見を共有しさらに深掘り

・マスターを証するもの案のアイデア出しと深掘り

・プロジェクトチームの来年度実施予定内容の共有

・先進地事例の紹介

・メンバーを対象に、事前にオンラインで行った「インセンティブ案」「具体的活動案」投票結果発表

・「マスターを証するもの案」投票と結果発表

・今後の予定の共有

上士幌町ゼロカーボン推進プロジェクトチーム発足!

【開催経過】

第1回(R4.9.14)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・地域通貨の概要説明

・アイスブレイク

・前回PT振り返り

・温室効果ガス排出量カードゲーム体験

・CO2シミュレータ入力

・前回PT振り返り

・マイCO2分析

・SDGsポイント構築ワークショップ

・前回PT振り返り

・地域通貨検討事例の紹介

・SDGsポイント構築ワークショップ

・前回PT振り返り

・取組アイデアの共有

・SDGsポイント構築ワークショップ

本プロジェクトチームでは、住民や企業がSDGsや環境に配慮した行動に楽しみながら変わっていく仕組みとして、SDGsポイント制度の構築に向けた議論を重ねてきました。プロジェクトメンバーをはじめ、小中学生や高校生からも大変多くの取組アイデアが寄せられ、その中でも取り組みやすいものを最終的に20項目程度ピックアップしました。

次年度は、こうして整理した取組内容をもとに、関係者と協議を進めながら、ポイント制度の実装化に向けた検討をさらに進めていくとともに、皆の意識や行動の変容につながる普及啓発活動に力を入れていきます。

<2021(令和3)年度>

上士幌町SDGs推進プロジェクトチーム始動!

【開催経過】

第1回(R3.8.2)

・プロジェクトチームの趣旨説明

・アイスブレイク

・SDGsの基礎知識、ボードゲーム体験

・SDGsボードゲーム用「ミッションカード」事例紹介

・SDGsゴールの現状・課題と「私たちにできること」

SDGs漫才体験(R3.9.28)

・SDGsの普及啓発にあたっての漫才の有効性検証(吉本興業芸人)

第2回(R3.10.6)

・価値観や地元愛の共有(ワークショップ)

・SDGsボードゲームの制作(ワークショップ)

・SDGsボードゲーム盤の制作(ワークショップ)

・SDGsツアーの造成(ワークショップ)

・SDGsツアーの造成(ワークショップ)

・これまでの取組の振り返り

・参加メンバーからの意見・感想

・次年度の取組の方向性

上士幌町を舞台としたオリジナルSDGsボードゲームの製作や普及啓発用リーフレットの作成、SDGsスタディツアーの造成のほか、小学校や企業・団体などでの出前授業の開催などを通じ、町民にSDGsを身近に感じてもらえる環境づくりに取り組みました。

次年度も引き続き、町民にわかりやすくSDGsを伝え、自分ごととして考えられる環境づくりを進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、新たに「ゼロカーボンプロジェクトチーム」を設置し、積極的に活動していくこととしています。

SDGsの推進

お問い合わせ先

上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階10番窓口)

| SDGs・ゼロカーボン担当 |

上に戻る

上に戻る